【8月】

- ・探究的な学びを実現するための効果的なICT活用についての校内研修を実施した。

- ・玉川大学久保田教授と第1回の授業研究を振り返るとともに探究的な学びを実現するための今後の方向性について研究部で協議を行った。

- ・市教育委員会指導主事を招き研究課題実現に向けた授業づくりについての支援を受けた。

【9月】

- ・校内研修を実施し第1回の授業研究を振り返るとともに、久保田教授との協議内容より変更点を加えた今後のみどりの学園の探究的な学びの方向性ついて共通理解を図った。

- ・市教育委員会指導主事を招き研究課題に関する授業実践を公開し講評をいただいた。

【10月】

- ・JAET東京大会にて本学園の取組状況について研究発表を行った(3名職員)

- ・JAET東京大会で得た学びについて本学園教職員へ伝達した。

- ・「情報と情報技術の適切な活用に関するアンケート」を実施し、情報と情報技術の適切な活用、問題解決・探究における情報活用、情報モラル・情報セキュリティの各領域における学園生の課題等を共有した。

- ・久保田教授と探究的な学びを実現するための振り返りの方策について協議を行った。

【11月】

- ・久保田教授と探究的な学びを実現するための振り返りと生成AIの活用について協議を行った。

- ・12月の授業研究に向けて本学園研究グループにおいて授業づくりの研究会を複数回実施した。

【12月】

- ・12月13日(金)研究のアドバイザーである東京学芸大学高橋教授をお招きして授業研究を実施した。

- ・Aグループ:2年道徳、3年算数、9年英語、Bグループ:4年体育、8年国語、8年社会、Cグループ:5年算数、6年理科、9年理科において探究的な学びを公開し、指導・助言をいただいた。授業研究後、各グループに分かれて協議を行い今後の授業づくりの方向性を職員で協議した。

- ・研究協議後、高橋教授から全体講話をいただいた。

授業研究について

Aグループ

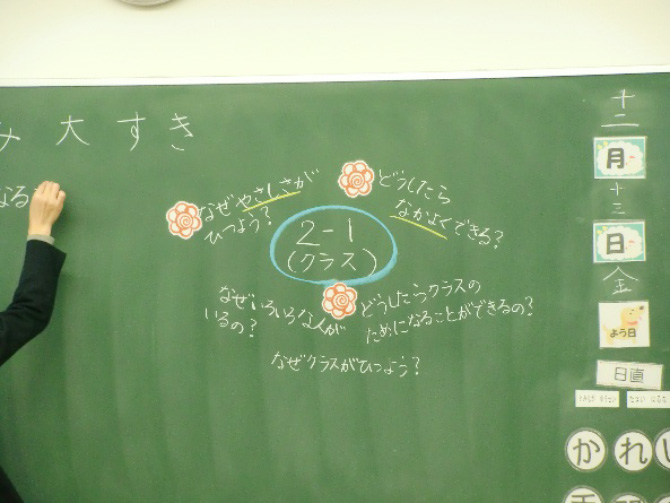

・2年 道徳「三くみ 大すき」 よりよい学校生活、集団生活の充実

主なICT機器:Microsoft Teams、Padlet

2-1(クラス)をテーマに、クラスをレベルアップさせることについての新たな気付きをもとに、よりよいクラスを作っていこうとすることをねらいとして授業を行った。学園生が「問い」を見つけ、問いを解決するために意見を共有して考えを深めていく活動を行った。また、振り返りの視点を「①問いに対しての自分の考え②自分のこれまで・これから③今日の学び方④次に向けて」の4つ与え、振り返りの充実を図った。

・3年算数「分数の引き算」

主なICT機器:Canva、Padlet

本授業では、小学3年生の分数の引き算について、計算方法の仕方を考え様々な考え方を全員で共有できるように授業を展開した。課題設定においては、ヒントを与えながら自ら選択して取り組めるように促し、自分に合った課題を選んで問題を解いた。また、全員で情報を共有するためにCanvaを用いて共同編集を行い、各々が取り組んだ問題の中で共通する計算方法を見出せるようにグループで協議しながら考えをまとめ出す作業を行った。最後にクラス全体で共有した後にPadletにて、まとめと振り返りを実施し、引き算の仕方は単位分数のいくつ分と見て、整数や小数の減法と関連付けて行えることに着目することができていた。

・9年 英語「writing」

主なICT機器:Microsoft Teams、PowerPoint、ライップ

今回の授業では、場面設定を意識して課題を設定した。具体的には、「日本文化について知りたがっている3人のALTに向けてパンフレットを作成しよう」という課題にすることで、相手意識・目的意識が生まれ、主体的に課題に取り組めるようにした。パンフレットは、PowerPointの共同編集で作成することで、他者参照できるようにした。本時では、作成途中の紹介文をペアを変えながら見せ合い、アドバイスをもらった後、AI添削アプリや友人に尋ねながら、リライトするという授業展開にした。予想よりも、具体的なアドバイスを与えることが難しそうであったこと、一度書き終えたものを再度、書き直そうとする生徒が少なかったこと、などの反省があがった。

Bグループ

・4年 体育「体つくり運動」

主なICT機器:Polar社 スポーツウォッチ

体つくり運動で、「体を動かす心地よさ」と「運動意識の向上」をねらいとした授業を行った。スポーツウォッチを活用し、心拍数がリアルタイムにフィードバックされることで、学園生が、自分に合う運動か全力を出せたかなどを考えて運動に取り組んでいた。一人一人が、自分なりの「体を動かす心地よさ」について理解を深めたり、運動意識が向上したりした。

・8年 国語「走れメロス」

主なICT機器:Microsoft Designer、Teams、toio

教科書本文に目を向け、読みを深めることを目的に、toioでメロスの心情や動きを表現する活動を行った。toioには動きの制限があるため、プログラムした内容について言葉で説明する必要が出てくる。また、なぜその動きをさせたかという根拠も必要になってくる。それらを本文に戻って確かめることで、メロスの心情をより細やかにとらえられたのではないかと考える。情景描写と考えられる部分にも気づき、toioの動きで表現しようという生徒もいた。

・8年 社会「北海道地方」

主なICT機器:Microsoft Forms、PowerPoint、Copilot

北海道地方について、「自然環境」「産業」「歴史」の視点から学習するために、「北海道修学旅行プランを提案しよう」という題材で調べ学習や話し合い活動を行った。ある班では、修学旅行プランを生成AIに提案させ、学習のベース作りを行い、教科書や資料集を用いてファクトチェックをする様子が見られた。学習効率を向上させるために学習する道具をうまく使い分けられていた。1つの事象を様々な視点から眺めたり、関連付けて考察したりする様子が見られた。

Cグループ

・5年算数「平行四辺形」

主なICT機器:Microsoft OneNote

「平行四辺形の面積=底辺×高さ」という関係が成り立つ理由の説明を反証されないようなものに改良していく授業を行った。全体で反例を共有した後に説明を改良する際、「OneNote」を用いて、児童同士で改良案を共有し易い環境を整備した。

・6年理科「わたしたちの生活と電気」

主なICT機器:Padlet、MESH

理想の自分の部屋をグループでデザインし、部屋に設置する電化製品を理科の実験器具とMESHで表現する活動を通して、プログラミングで電気をより効率よく使う方法を考える学習を行った。他のグループとの共有は、padletで行った。授業の中では、温度センサーや人感センサーなどを用いて、電気器具が必要な場面だけ働くプログラミングを、グループ内で試行錯誤しながら組んだ。

・9年理科「地球の明るい未来のために」

主なICT機器:MESH、Minecraft、Copilot、ロボホン、micro-bit、AkaDako探究ツール

科学技術の発展と持続可能な社会の両立のために、身近な困りごとから課題をみつけ、今よりも生活が豊かになるような機械やプログラミングを考える活動を行った。授業では、一人一人の課題を解決するために、「MESH」や「Minecraft」、「生成AI(Copilot)」、「ロボホン」などから最適なICTツールを自ら選択し、試行錯誤しながら活動に取り組んだ。