2024年5月24日、2024年度(第50回)実践研究助成 助成金贈呈式・スタートアップセミナーを開催しました。会場には助成先や専門委員の先生方、ご来賓の方々約140名にお集まりいただきました。

2024年度(第50回)助成金贈呈式・スタートアップセミナー

第1部の助成金贈呈式では主催者挨拶、文部科学省様からのご祝辞とご講演、助成先代表抱負、選考委員長からの励ましの言葉に続いて、前年度一般助成の「研究成果報告書」表彰校3校による事例紹介とパネルディスカッションが行われました。

第2部のスタートアップセミナーでは、助成先の皆様と専門委員の先生方が27のグループに分かれて、実践研究について協議するグループディスカッションを行いました。そして第3部の交流会では、助成先の皆様や専門委員の先生方が校種・研究テーマ・地域などで各テーブルに分かれ、より交流を深めていただけるようにしました。「GIGAスクール構想」により整備されたICT環境を活かし、個別最適な学びをどのように展開していくのか、様々な事例をもとに共に考え、情報交換する貴重な機会となりました。

第1部 助成金贈呈式

主催者挨拶

PISA2022で世界トップレベルの学力

答えのない問題の解決力を生み出すICT能力

パナソニック教育財団 理事長 小野 元之

パナソニック教育財団は昨年12月に設立50周年を迎え、これまでの助成件数はのべ3,512校となりました。2024年度は特別研究指定校9校、一般助成校201校の応募があり、特別研究指定校3校、一般助成96校の助成が決まりました。

昨年12月に公表されたOECD生徒の学習到達度調査、いわゆるPISA2022において、日本は数学的リテラシーが1位、読解力が2位、科学的リテラシーが1位と世界トップレベルでした。GIGAスクール構想によって整備されたICTの活用が進み、さまざまな授業改善が行われてきた成果の表れではないかと思っております。GDPが伸び悩み、失われた30年と言われてきましたが、やはり大学を卒業した時点の能力も世界トップレベルにすることが、世界競争の基本になるのではないかと感じています。

生成AIを始めとする技術の進化がすごい勢いで進み、先の見えない時代に突入しましたが、早い段階でICT能力を高めておくことが、答えのない難しい問題にぶつかった時の解決力を生み出すのではないかと思います。私ども財団は引き続き、現場のニーズに対し、お役に立てるような事業活動を続けてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

文部科学大臣 盛山 正仁 様よりご祝辞

教育DXによって新しい学びを実現

自治体間・学校間の格差が課題

文部科学省 初等中等教育局

学校情報基盤・教材課長

寺島 史朗 氏(代読)

このたび助成を受けられることとなりました学校及び研究グループの皆様、おめでとうございます。現在、わが国ではICTの進化やネットワーク化により経済や社会の在り方、産業構造が急速に変化する中、ICTを最大限活用し、第4次産業革命とも言うべき変化を先導する取り組みが進められています。こうした中で、文部科学省は教育DXによって、すべての子どもたちの可能性を引き出す新しい学びを実現したいと考えております。

令和元年から開始したGIGAスクール構想の推進においては自治体間・学校間の格差も出てきており、令和5年度から6年度を集中推進期間と位置づけ、効果的な実践事例の創出・横展開と共に伴走支援を進めているところです。本日お集まりの皆様には、学校教育のデジタル化「教育DX」のさまざまな可能性を他の学校や地域、教育関係機関に発信していただきたいと思っております。その積み重ねが、学校におけるICT活用の全国的な推進につながるものと考えます。文部科学省も引き続き、すべての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの実現を目指して、ハード・ソフトの両面で、GIGAスクール構想の推進に取り組んでまいりたいと思います。

ご講演

GIGAスクール構想の推進について

文部科学省 初等中等教育局

学校情報基盤・教材課長

寺島 史朗 氏

これから実践研究を取り組まれる助成先に向けて、現在進めているGIGAスクール構想の成果と課題を中心に各種データをもとにご説明いただき、また、改めて「なぜGIGAスクール構想なのか?」を学習指導要領の前文を共有してご説明いただきました。後半では、一人一台端末の活用が常用化している例をお示しいただき、助成先への期待のお言葉をいただきました。

1.GIGAスクール構想の成果と課題

日本のGIGAスクール構想において、わずか1、2年で、すべての子どもたちに1人1台端末を実現し、学校の無線LAN環境を整備したのは世界でも類を見ない取り組みでした。学校での日常的な利用も、家庭に持ち帰っての利用も増えている一方で、地域・学校間での活用格差や学校のネットワーク環境の改善が課題として挙げられます。

令和5年度全国学力・学習状況調査の質問紙調査からは、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業を多く行っている小・中学校ほど、ICT機器を活用し、主体的・対話的で深い学びに取り組んでいる児童生徒ほど、各教科の平均正答率が高い傾向にあることがわかりました。また、自分に合った授業を受けたり、話し合いにより考えを深めたり広めたりできている児童生徒ほど学校や授業を楽しいと感じていて、ICTを使って授業を改善していくことが教科の本質に迫り、非認知能力を高めることにつながるのではないかと考えています。

さらに、PISA2022の質問紙調査によれば、日本の高校におけるICTリソースの利用のしやすさはOECD平均をはるかに上回っていましたが、各教科のICT利用頻度はOECD平均を下回っていて、高校での活用が課題となっています。GIGAスクール構想の次のフェーズとしては、教科の本質に迫るにはICTをどういう場面で使うと効果的かがポイントとなってくると思うので、今回の研究助成でのさまざまな事例の創出が期待されます。

2.なぜGIGAスクール構想なのか?

たとえば小学校の35人学級を想定した時に、発達障害の可能性がある子どもや不登校傾向の子どもなど、多様な子どもたちがいる状況の中で、どのように誰一人取り残さない個別最適で協働的な学びを保障していくのか。そこにGIGAスクール構想の意味と価値があると考えています。

学習指導要領の前文には、一人一人の児童生徒が自分の可能性を認識し、他者の価値を認め、多様な人と協働しながら、社会の変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となることができるようにすると書かれていて、GIGAスクール構想の前から私たちが目指すところは変わらないわけです。

1人1台端末の日常活用のその先にある姿としては、教員による一斉授業から子ども主体の学びへ、同一学年だけで構成されていた学びから多様な学習集団へ、教師によるティーチングからコーチングへと変わっていくのではないかと考えています。

3.活動が日常化している学校の様子

最後に、活用が日常化している学校の様子を紹介します。個別最適な学びの一例としては、10~15分の隙間時間に、ある児童はタイピングの練習をし、ある児童は地図アプリを試し、別の児童は家庭科のプレゼンテーションの課題に取り組んでいる学校があります。

また、学びの保障の観点からは、コロナ禍が落ち着いてからも毎時間の授業を配信することで、病室にいる病気療養中の子どもや保健室にいる子どもも同じ授業に参加し、協働的な学びの場面でもクラウド上で共同編集などを行うことができます。

教師の働き方改革で言えば、アンケートもフォームで集計すれば、教務主任がプリントを配って回収する必要もなくなります。文部科学省でも「リーディングDXスクール」や「GIGA StuDX」など、さまざまな取り組みを進めていて、事例も掲載しておりますので、ぜひホームページをご覧ください。

※文部科学省ホームページに掲載されている実践動画や研修動画、資料はこちらをクリックください。

【文部科学省ホームページの参考サイト】

ご講演の中で紹介されました実践の参考になる様々な動画や資料が掲載されていますので、是非、ご覧ください。

各項目をクリックすると、文部科学省ホームページのサイトに移動します。

【動画】GIGAスクール構想 1人1台端末の活用1人1台端末で学校が変わる!

【動画】GIGAスクール構想 1人1台端末の活用1人1台端末で学校が変わる! 【動画】オンライン研修会(学校DX戦略アドバイザー事業ポータルサイトより)

【動画】オンライン研修会(学校DX戦略アドバイザー事業ポータルサイトより) 初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン

初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン StuDX Style

StuDX Style 学校DX戦略アドバイザー事業ポータルサイト

学校DX戦略アドバイザー事業ポータルサイト

奨励状授与・助成先代表抱負

本校は伊豆大島にある全校生徒113名の学校です。美しい海と山に囲まれた、自然豊かな環境ですが、生徒たちは島の魅力に気づいていません。そこで今回は「伊豆大島に暮らす人に焦点を当てたドキュメンタリー映像を制作し、自己を見つめ、人間力を高める」をテーマとしました。助成のおかげで撮影機材を購入し、プロの映画監督の指導を受けることが可能となり、生徒も前向きに取り組んでいます。研究を通じて、島の魅力や自分自身の魅力に気づき、自信をもって島外に旅立ってくれることを願っております。

選考委員長からの励ましのお言葉

先日、1954年に書かれた「The Science of Learning and the Art of Teaching」という論文を久しぶりに読み返しました。このエビデンスに基づいた、この方法なら学習効果が上がる、と考えるのは科学です。令和4年度全国学力・学習状況調査の小学校算数では、果汁20%の飲み物を二人で分けると果汁の割合はどう変わるかという問題が出され、正答率は21%でした。なぜこんなに低いのか。そこには原因があるはずです。学習科学も心理学も教育工学も、科学として研究を積み重ねてきました。

一方で、もう一つのアートもすごい力をもっています。ある中学校で先生がGoogleドキュメントを使って英語の音声を入力すると、生成AIぐらいのスピードで文字となって出てきました。子どもたちもいつの間にか楽しくなって、英語をしゃべるようになりました。教育には科学も必要ですが、アートはもっと深いのではないかと思います。子どもたちのモチベーションを上げるために、現実を変えないと教育はよくなりません。教育のアートを広めていく役割がパナソニック教育財団にはあるのではないかと感じています。

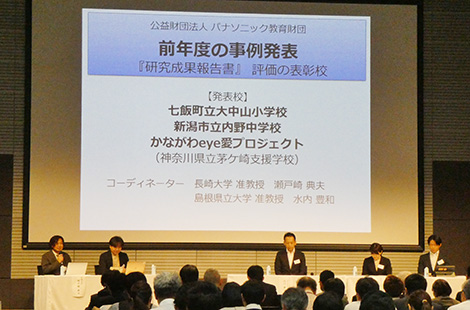

前年度一般助成の「研究成果報告書」表彰校発表

2023年度(第49回)一般助成の「研究成果報告書」の表彰校はこちら

表彰校による事例紹介とパネルディスカッション

<コーディネーター>

長崎大学 准教授 瀬戸崎 典夫 先生

島根県立大学 准教授 水内 豊和 先生

<発表校>

北海道七飯町立大中山小学校 神野藤 均 先生

新潟市立内野中学校 江口 麻衣子 先生

かながわeye愛プロジェクト

(神奈川県立茅ケ崎支援学校) 北川 康太 先生

最初にコーディネーターの瀬戸崎先生より「研究成果報告書」の5つの評価観点(詳細はこちら 8ページ目参照)についてお話いただき、表彰校3校の先生方に事例をご紹介いただきました。

本校は、ICTを活用していると考える教師とICT活用の機会が少ないと考える子どもの間にずれがあり、自己肯定感が低い子どもも多いことから「やまっこ情報活用ずかん」の運用を考えました。教師が実践をデータとしてここに蓄積し、子どもたちが活動のよさを感じながら、写真などを貼り付けて、その内容をアップデートしていくというものです。子どもと交換日記のような形で毎日の振り返りも行いました。評価にあたっては、先行研究をもとに17項目をつくり、子どもと先生に年2回、5件法でアンケートを行いました。子どもにはタイピングやプログラミングなどが得意かどうかを聞き、教師には指導頻度を聞きました。

その結果、情報モラルの部分では、教師の指導頻度が上がるのに伴って、子どもの得意という回答も増加しましたが、タイピングは子どもたちも熱心に取り組み、力がついたにもかかわらず、近くにいる得意な友達と比較して、自分はできていないと感じる子どもが多くいました。実践直後の自由記述では「楽しい」「うまくできた」と回答していただけに、評価の指標が課題として残りました。今年度は近くの学校からも一緒にやりたいとの希望があったので、前年度の課題を解決してパワーアップし、七飯町の教育グループとして取り組みたいと思っています。

先行研究では、学びのエンゲージメントを活用すると主体的に学習に取り組む態度を数値化でき、学びのエンゲージメントの向上は学力の向上につながることが明らかになっています。そこで当校では、学びのエンゲージメントを高めることが、教育目標である「自主・他敬・自愛・創造」の資質・能力の向上につながると考え、修学旅行と音楽の篠笛で実践を行い、事前・事中・事後のエンゲージメントと資質・能力を点数化しました。成果としては、エンゲージメントの向上と資質・能力の向上が確認でき、クロス集計をしたところ、エンゲージメントが高い生徒ほど、学校が目指す資質・能力が高く、資質・能力が低い生徒もエンゲージメントが高ければ、音楽の実践後は資質・能力が向上することが確認できました。

研究主任は60名以上いる職員全員が参加できるアンケートやレーダーチャート、評価基準を準備し、レクチャーできる職員を増やしました。客観的に検証するための評価基準については、先行研究にあった実績のあるアンケート項目を利用し、信用性を高めました。アンケート結果の有意性を証明する方法については、オンラインサポートで相談し、Excelの分析機能等を活用しました。エンゲージメントを向上させる方法としては、レーダーチャートを活用して可視化することが、生徒自身も自己の成長をメタ認識できて、効果的でした。

かながわeye愛プロジェクトは、重度重複障害児(者)の学びを個別最適化する教材開発等の課題解決を目的に、3校で構成するプロジェクトチームです。視線でパソコンを操作できる視線入力装置の実践に関する情報が少なく、児童生徒に合った教材・ソフトが少ないことが共通の悩みでした。そこで、他校と協力して授業の実践過程を可視化し、生活支援記録法のF-SOAIPを参考に記録をつけ、教材や指導方法について情報を共有しました。地域では、湘南ベルマーレのイベントに参加したり、茅ケ崎ショッピングセンターに体験コーナーを設けたりしました。そして8月の中間報告会で、専門家の先生からアドバイスをいただいたことにより、自分たちが思っていたことの輪郭がよりくっきりしてきました。

肢体不自由部門の児童生徒への視線入力装置の活用は,体調面で実践が順調にいかなかったり,自己表現が難しくフィードバックが少ないために教材が適切か判断が難しかったりしましたが,相談できる仲間がいたことが非常に大きかったと思います。今回、この装置を使うことで、生徒の自己効力感が高まって、他の活動でも期待感や意欲につながり、自己決定と自己表出による達成感を間近で感じられたことがうれしかったです。

島根県立大学 准教授 水内 豊和 先生

●質疑応答

水内 先生「今回の助成を受けるにあたっては、皆さんの共通理解を得た上で実践研究を始められたと思うのですが、学校全体で取り組む機運をどのようにつくっていったのか、その工夫を教えてください」

北川 先生「昨年度のプロジェクトの前に、茅ケ崎支援学校単独で視線入力装置の活用に取り組んだので、報告会を通して常に全校周知を行い、意思の共有を図ることができました。そのことが、視線入力装置の活用で困っている各校と一緒に取り組む昨年度の実践につながりました」

瀬戸崎 先生「新しいことを始めると、ネガティブな人も出てくると思うのですが、その人たちをどう巻き込んだのでしょうか?」

江口 先生「新しいことに抵抗感を示したり、研究自体への興味関心が薄い人はいましたが、子どもたちが数値化された自分の成長を見て、『ここができている』とか『やってよかった』と前向きな発言をしてくれたので、その言葉が最終的には職員に響いたのだと思います」

水内 先生「評価の手法としては質問紙や自由記述、行動の頻度や回数、時間を記録する方法もありますが、子どもたちの優しさや思いやりのような数値化できないものを評価するのも人間にしかできない大事なことだと思います。評価の観点や方法で苦労したことがあれば教えてください」

神野藤 先生「以前にも財団の助成を受けたことがありましたが、その時はデータをたくさん取って、自由記述にするか行動観察にするか分析方法に悩み、報告書で苦しみました。そこで昨年度は最初から大学の先生と話し合い、質問紙一本に絞りましたが、問題点もあったので、今年度は、部分的に抽出した学年については自由記述も加えて分析する予定です」

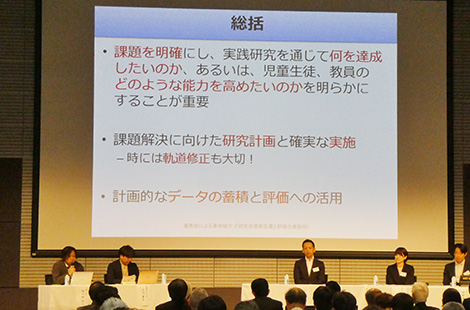

総括

まずは課題を明確にし、実践研究を通じて何を達成したいのか、あるいは児童生徒、教員のどのような能力を高めたいのかを明らかにすることが重要です。とは言え、能力は1年ですぐに向上するものではなく、その子自身がどう変わったかを丁寧に見ていくことが大事です。課題解決に向けた研究計画は早いに越したことはなく、確実に進めていただきたいと思いますが、相手は子どもさんで、一緒にやっていくのは先生方です。人である以上、思い通りにいかないこともあり、時には柔軟な軌道修正が求められます。そして、評価をするためのデータではなく、子どもや先生の成長に寄与できるようなデータを計画的に蓄積し、しっかり評価につなげることを心がけていただきたいと思います。

パナソニックの学校向け支援プログラムの紹介

サステナブルな共生社会に向けた3つのプログラム

パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社

企業市民活動推進部

北原 沙央里

パナソニックグループは、社会課題の解決に向けた企業市民活動に取り組んでいます。誰もが自分らしく活き活きと暮らすサステナブルな共生社会の実現を目指して、貧困の解消、環境活動、それらのベースとなる人材育成(学び支援)という3つを重点テーマとしています。本日は、皆様に最も関係のある人材育成のプログラムを3つ、ご紹介します。

「Kid Witness News」は、小・中・高の子どもたちが対象で、自ら映像制作を行い、創造性やコミュニケーション能力を高め、チームワークを養うプログラムです。2015年には文部科学大臣賞をいただき、世界10カ国の子どもたちが参加を表明しています。「私の行き方発見プログラム」は中学生が対象で、多種多様な役割をもって働くことや、自分らしい“行き方”を発見してもらうキャリア教育のプログラムです。全学年の申し込みが可能で、6種類の教材提供のほかに、パナソニックの社員による出前授業も行っております。そして「パナソニックキッズスクール」は小・中学生の子どもたちが対象で、ウェブサイト上で自ら調べて学べるコンテンツをご用意しています。日本語のサイトとグローバルサイトがあり、13カ国語で同じ内容を展開しています。ぜひ、ホームページをご覧ください。

カーボンニュートラルについて学べる環境教材

パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社

スペース&メディア コミュニケーションセンター

寺岡 宏恵

本日は、パナソニックグループが2023年度より提供している小学生向けの環境教材について、ご案内いたします。パナソニックグループは創業当時から、企業は社会の公器と考え、物も心も豊かな理想の社会の実現を目指してきました。現在は地球環境こそが対応すべき喫緊の課題ととらえ、「Panasonic GREEN IMPACT」と題して、2050年に向けて、自社工場からのCO₂排出量と皆様と協力したCO₂排出量を全世界のCO₂排出量の約1%にあたる3億トン減らすという目標を掲げています。

今回ご提供する教材は、カーボンニュートラルの基礎知識やパナソニックの取り組み、子どもたち自身がCO₂を減らすためにできることを学んでいただける内容となっています。小学校6年生の社会「世界の未来と日本の役割」という単元向けにはつくっていますが、家庭科や理科の授業でもお使いいただいています。先生方向けには授業の進行台本や概要資料等、お子様向けには授業のスライド、動画、ワークシート、お持ち帰り用の教材を準備しております。

第2部 スタートアップセミナー

グループディスカッション

グループディスカッションでは、特別研究指定校、一般助成が27のグループに分かれ、助成校の先生方が研究概要を発表しました。各グループには専門委員の先生方にも加わっていただき、実践研究の内容をより良いものにブラッシュアップするために、今後の活動内容を協議しました。その中から、応募申請時に課題テーマ①「1人1台端末活用」を選択したした北澤 武 先生のグループと課題テーマ②「教員研修・校務」を選択した姫野 完治 先生のグループの様子をご紹介します。

自由進度学習で教科の資質・能力と自己調整力をつける

加賀市立庄小学校 野田 美由紀 先生

昨年、本校に校長として赴任してきました。担任8名のうち6名が20代で、児童の学力にも課題がありました。加賀市は「Be the Player」を掲げ、自立した学びの実現に市全体で取り組んでいます。そこで、授業に悩む若い先生たちのために、ICTを活用した自由進度学習のシステムづくりに取り組むことにしました。つけたい力は2つあります。教科の資質・能力と自己調整力です。

オクリンクを使って個別最適な学びを実現し、なぜ行うのか、子どもたちや保護者にも説明しました。昨年は先生方の負担を考え、2学期と3学期に1回ずつ実施。今年は算数科の図形領域に統一し、2教科目として国語を加え、そこから社会科や理科へと広がり、自己調整力もついてきたと感じています。本校の2年生はムーンショット型研究開発事業にも協力していて、学習時の心拍数を測定し、数値化していますが、一斉学習より自由進度学習のほうが活発な動きを見せ、これも、効果を検証する材料になるのではないかと思っています。

●他校の先生との質疑応答

Q「子どもたちに自己調整力がついてきたとのお話でしたが、どういうところを見て、それを感じられたのか、お聞きしたいです」

野田 先生「特に高学年で、プランニングと振り返りが大きく変わりました。自分の特性を考えて、こういう学び方をした結果、こういうものを得たから、自分に合っているこの学び方を次はこういうことに活かしていきたいというプランニングができるようになりました。説明動画をつくって先生に送る時も、つまずいたらすぐに先生に聞くのではなく、合格した子の動画を繰り返し見て、自分に足りないものを発見できるようになりました」

●東京学芸大学 北澤 武 先生のコメント

何よりも、校長先生のリーダシップが素晴らしいと思います。評価の方法は、お話いただいたプランニングと振り返りの具体的な内容を記述する方法があります。もし、質問紙調査で評価するのであれば、例えば、自己調整学習の学習方略尺度というものがありますので、この尺度の中から今回の実践研究に当てはまる項目を採用して、平均値が中央値(5件法で問うた場合は「3」)よりもどれだけ高いか(低いか)を分析する方法があります。自由進度学習における子ども達のICT活用の事例は、他校の先生方の参考になると思います。

校務の情報化で、職員の「質の高い話し合い」を目指す

宮城教育大学附属小学校 三浦 秋司 先生

本校の校務を見直した時、職員間の連絡などの情報化は進んできましたが、話し合いについてはまだまだ進んでいるとは言えない状況でした。そこで、Googleのスプレッドシートやジャムボードを活用し、質の高い話し合いを目指すことにしました。試しに、ジャムボードを活用して、事前に先生たちに協議の論点を明らかにした上で、ジャムボードに意見を入力してもらい、そこから対面で話し合いを進めたところ、意見を述べる時間が大幅に短縮され、議論が深まったように感じました。

そこで今回、財団に助成を申請し、Googleジャムボードを活用した協議を職員会議や運営委員会、研究全体会等で試したところ、一定の成果が見られました。今後、校務用のタブレット端末が導入される見通しなので、授業記録等の資料のデジタル化も進めていきたいと思っています。質問紙調査等で職員の好転を数値化し、会議時間等の記録から見えてくる成果や課題も発信していきます。普及・発信の方法としては公開研究会のほかに、本校のホームページで実践事例を紹介することも考えています。

●他校の先生との質疑応答

Q「生で伝えるからこそ相手に伝わるパッションも教員の文化だと思うのですが、電子化した際に、そこが薄まらないか心配です。会議のどの部分を電子化して効率化を図り、どの部分を残すことが学校の価値や職員の質の向上につながるのか知りたいと思いました」

三浦 先生「自分の意見を入力する時は、書きながら他の人の意見も読んでいます。研究全体会の際も、当日までに3、4回は読みました。自分の意見を書く前に、似たようなことを書いている人を探したり、書いたあとに他の人の意見を読んで書き直ししました。実はそこから協議が始まっているのかもしれません。読んだだけで足りない時は、『先生のこの部分をもうちょっとお聞きしたい』と深掘りもできるので、有意義な使い方ができると思います」

●北海道教育大学 姫野 完治 先生のコメント

校内研究などを行うと、どうしても学校の在籍年数が長い先生や声の大きい先生が発言しやすくなります。その点、事前に書いてもらうことができれば、時間も平等に配分できますし、手を挙げた人がしゃべっている間は他の人がしゃべれないという状況も解消し、パラレルに話し合いを進めることができます。書くことが議論を深めることにつながっているのだとすれば、「話さないことのよさ」みたいなものも出てくるのかもしれないと思いました。

まとめのご挨拶

キーワードは探究学習・自己調整・生成AI

日本女子大学 名誉教授/専門委員長 吉崎 静夫 先生

今日は、3つのことがポイントになると思いました。

1つは探究学習で、小学校から高校までの学習指導要領のポイントになります。習得(知識)・活用(思考力)・探究(問題解決能力)の流れが重要で、基礎を学んで探究に臨むことも大事ですが、探究の中で足りない基礎をもう一度学ぶことも大事です。昨年亡くなられた教育評論家の無着成恭氏は、基礎を学んで新しいことをする人は型破りの人で、基礎を学ばずに自由勝手する人は型無しの人だと言っていました。

2つ目は自己調整です。私たちは1人1台端末をもつようになり、自分の学習を自己管理できるようになりました。これはつまり、自分の学習をエビデンスやデータに基づいてリフレクションすることで、自分の学習を改善できるようになったということです。

3つ目が生成AIです。ChatGPTを私も使ってみましたが、まっとうな答えが返ってきて、社会は変わると思いました。子どもたちには限界と弊害を学ばせながら、このよさは実感させないといけません。たとえば探究学習の中で、子どもたちがデータを集め、分析整理し、観点や視点を出した時にChatGPTと自己内対話させれば、自分の観点にオリジナリティがあるのかどうかがわかり、思考力が広がっていきます。どう使わせるかが教育の勝負所です。

第3部 交流会

第2部終了後は、一旦全体集合し、まとめのご挨拶後に解散し、任意で交流会を開催しました。助成先や専門委員の先生方約100名に参加いただきました。交流会では、グループディスカッションを更に深めたり、同地域、同校種、似通ったテーマの学校同士、今後、横々のつながりのきっかけとなる場を提供し、活発な交流がされました。