(4月前半:研究体制構築期)*原則、毎週木曜日午後2時半から研修研究会議実施

〇新年度研修

- ①(4/5)事前に撮影しておいた歴代PTA役員・学校長との対談動画を視聴しながら、学校教育目標や学校文化について、共有を行った。

- ②(4/9)昨年度研究の成果と今年度研究の方向性について、研究部より説明し、理解を図った。

<本研究を推進するために共有したこと>

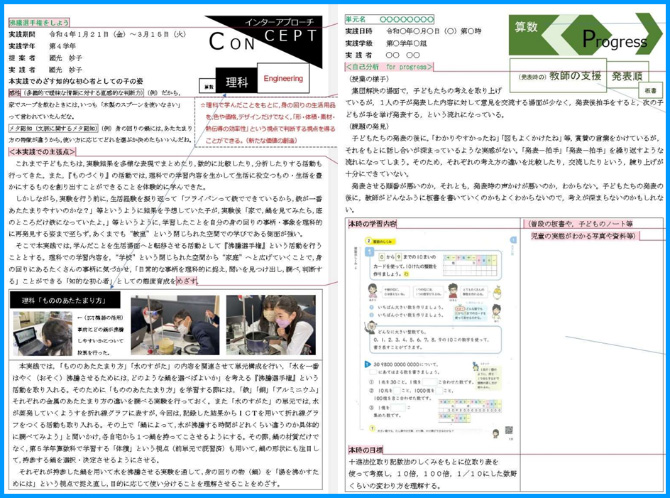

- *積極的にSTEAM教育を実践していくために、授業コンセプトについて簡潔にまとめた「Conceptシート」(各教科をどのように関連させて、STEAM教育を実践していくのかをA4用紙1枚にまとめたもの)を作成する。

- *教員ひとりひとりの問題意識を明らかにし、個々の授業力向上をめざして「Progressシート」(個々が感じている課題や問題意識をA4用紙1枚にまとめたもの)を作成する。

- *毎週木曜日の会議の際に、個々の振り返りを行うこと。

- ③(4/11)パナソニック教育財団初回訪問にて、特別研究指定校についての説明とアドバイザーの先生からのご助言を受け、2年間の研究の見通しについて共有した。

- ④着任1年次授業実施

(4/17)3年算数 (4/23)4年理科

(4/26)4年国語 (5/ 2)4年体育

*基本的な授業とは?を共有することを目的とした研修授業

〇保護者向け集会実施

(4/8)本研究の意図・目的について、全校保護者集会にて説明し、理解を図った。

〇昨年度カリキュラムの見直しと今年度カリキュラム(案)の作成

(4/15)昨年度の実践を振り返ったり、新教科書の単元配列を見直したりしながら、今年度のカリキュラム(案)を作成した。

(新転任の先生方にも本校のカリキュラムの概要を知ってもらったり、各学年・各教科での取り組みを共有したりした。)

(4月末~7月中旬:研究第1ターム)

〇Progress授業実施

| 授業教科 | 実施学年 | 教員歴 | 本校勤務年数 | |

|---|---|---|---|---|

| 4/11 | 理科 | 3年 | 30年 | 14年目 |

| 4/22 | 社会 | 3年 | 28年 | 25年目 |

| 4/22 | 社会 | 5年 | 13年 | 6年目 |

| 4/25 | 国語 | 6年 | 12年 | 6年目 |

| 4/26 | 国語 | 2年 | 9年 | 3年目 |

| 4/26 | 算数 | 2年 | 6年 | 2年目 |

| 4/26 | 体育 | 6年 | 9年 | 5年目 |

| 5/16 | 外国語 | 4年 | 30年 | 5年目 |

| 5/17 | 国語 | 5年 | 21年 | 4年目 |

| 6/ 4 | 総合 | 3年 | 19年 | 8年目 |

| 6/ 4 | 体育 | 2年 | 11年 | 2年目 |

(会議の時間を30~40分に限定しているため、個々の感想等は、Googleフォームを 活用して伝えるようにしている。)

全員が全ての授業を参観することはできないが、授業後に、それぞれの年齢や経験に応じて、問題意識に共感したり、助言したりする場を設定した。

〇STEAM教育の実践に向けての準備

(4/25 各教科で重視していることをまとめ共有した。この場は地域の公立小学校との合同研修として位置付けた。)

(5/9,5/23 Conceptシートを作成するために、低・中・高のグループに分かれて 話し合う場を設定した。)

〇研修コラム発行(6/6~6/27)

STEAM教育を実践していくために、コラム形式で、本校のこれまでの研究の流れや、今、求められている力についてまとめた。(本校は令和2・3年度にSTEAM教育を研究テーマとしていたが、それ以降に着任してきた先生たちとの知識や経験の差をうめるため。)

6/ 6「なぜSTEAM教育なのか?」

6/13「STEAM教育を進めていくために」

6/20「STEAM教育を具体化するために」

6/27「STEAM教育の評価について」

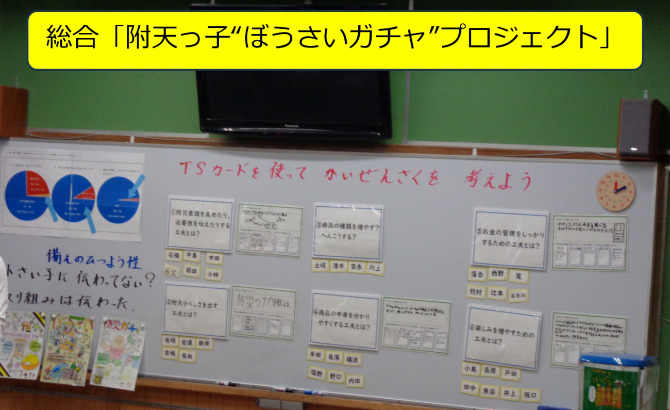

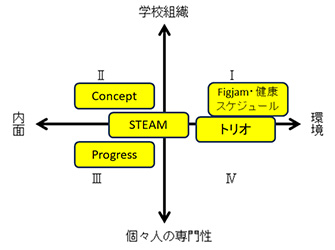

〇第1回アドバイザー訪問・7/29公開授業研究会に向けての授業実践

ここでは、学年(高学年は教科担任制のため、各教科)で検討したSTEAM教育の授業実践を行った。Conceptシートは学年主任が作成し、そのコンセプトに対しての自身の課題や問題意識を(学年主任以外の)各教員がProgressシートにまとめた。同じコンセプトで授業実践を行っても、個々のProgressシートが異なるため、それぞれの授業スタイルは、教員の個性が表出するものとなった。

| 学年 | アプローチ | 単元名 | 関連させている教科や内容 |

|---|---|---|---|

| 1年 | テーマ | ありがとうがいっぱい | 生活・国語・道徳・(ICT) |

| 2年 | テーマ | 野さい名人大作せん | 生活・算数・国語 |

| 3年 | トランス | はっしん!147ぼうさい探検隊 | 総合・社会・国語・(ICT) |

| 4年 | インター | インタビューでよろこview | 総合・国語・算数 |

| 5年 | テーマ | 夏の情景を「デジタル暑中見舞い」で紹介しよう | 国語・図工・(ICT) |

| テーマ | 「庄内平野」の秘密を様々な視点でさぐると…? | 社会・理科・算数・家庭科 | |

| テーマ | わたしのオリジナル時間割を伝え合おう | 外国語・総合・国語・社会 | |

| インター | “絶対に当たる”天気予報クイズをしよう | 理科・実生活・情報活用能力 | |

| 6年 | インター | 宮沢賢治作品の魅力を伝えよう | 国語・図工・算数 |

| テーマ | 目標を支える思いって何だろう? | 道徳・特別活動 | |

| インター | 臨海学舎の伝統を受け継ごう | 体育・総合・道徳 |

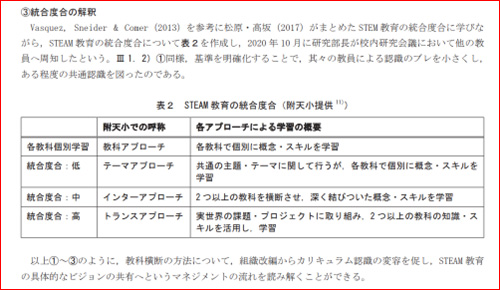

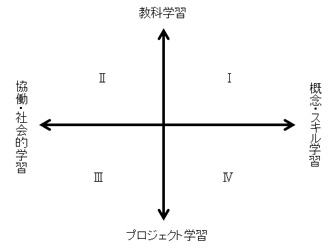

(注)本校のSTEAM教育では、教科の統合度合いによって、以下のように分類している。

| 各教科個別の学習 | Disciplinary アプローチ (本校通称:教科アプローチ) |

各教科で個別に概念とスキルを学習する |

| 統合の度合い 低い |

Thematic アプローチ (本校通称:テーマアプローチ) |

共通の主題やテーマに関して行うが、各教科で個別に概念とスキルを学習する |

| ↑ ↓ |

Interdisciplinary アプローチ (本校通称:インターアプローチ) |

さらに知識とスキルを深めるために、2つ以上の教科から深く結びついた概念とスキルを学習する |

| 高い | Transdisciplinary アプローチ (本校通称:トランスアプローチ) |

実世界の課題やプロジェクトに取り組むことで、2つ以上の教科の知識やスキルを活用し学習経験を形成する |

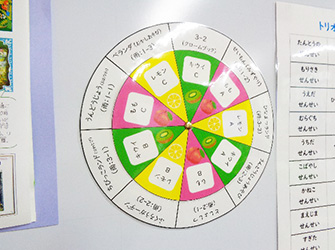

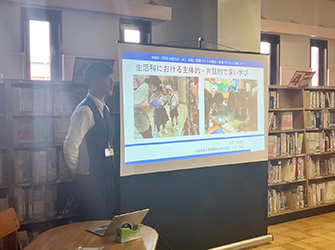

4年「インタビューでよろこview」

(自分たちの学校生活を支えている方々へのインタビューを行った子どもたち。その想いを受けて、今度は自分たちができることはないかを考えている様子。)

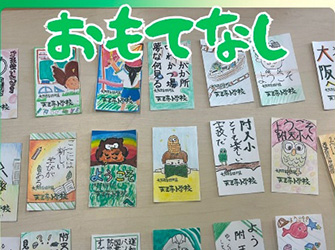

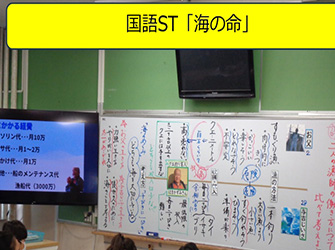

6年「宮沢賢治作品の魅力を伝えよう」

(宮沢賢治作品の魅力を伝えるポップを作成し、それを実際の近隣の書店で活用してもらえることが決定し、売り上げに貢献できるポップを考えている様子。)